ブログ

2025年

5月

08日

木

石廊崎にて

ゴールデンウィークが終わり青空が広がったので、今しかないと思い立ち、石廊崎にツーリングに行って来ました。

南伊豆町は大好きなところで何度も行ったことがあるのですが、弓ヶ浜から石廊崎ルートは初めてでした。

青野川の右岸を海まで進み、そのまま小さな漁港や集落の様子を眺めながら、緑に包まれたワインディングロードをのんびり走ると、本当に気持ちいい!この季節のこの時、幸せです。

半島の先端を走っていくと、想像もつかなかったところに集落があったり、どうやって生活してるんだろうと思ったり興味が尽きません。

海と緑に囲まれた南伊豆ならではの、風土に根付いた生き方があるんでしょうね。

さてそんな伊豆半島ですが、本州で唯一フィリピン海プレートの上に位置しています。

約2000万年前には現在地から数百キロも南の海底火山群でした。

その後フィリピン海プレートが北上するにしたがい、火山島は本州に近づいてきて、やがて衝突。60万年前に半島になりました。

このように、伊豆半島は地質や地形から地球の営みを学ぶことができる「ジオパーク」と呼ばれており、ユネスコ世界ジオパークにも認定されています。石廊崎の海岸沿いに見られる足元のゴツゴツした岩は、溶岩が海水で急激に冷やされてできたものでした。だから複雑な地形をしており、カッチカチの硬さです。

石廊崎に着き、ビジターセンターから先端に向けて遊歩道を歩いていくと、海からかなり高さがあり風も強いので、下りていくだけでかなりドキドキです。落ちたらあの溶岩が痛そうだと変な想像ばかりしてしまいます(笑)。

急な階段を折れ曲がり、足を下すと、えっ!

・・・ナニコレ、神社?

あ、崖の中に建ってる!オイオイオイオイ足元断崖絶壁じゃん大丈夫?ヒェー!

・・・もうね、びっくりしてしまいましたよ。私が不勉強なんですかね。静岡県に住んでいて全く知りませんでした。ここまで怖い建ち方してる神社は初めて見ました。ちゃんと社務所もあるし、思わず宮司さんを心配してしまいました・・・。

この、海側から見なければ決して存在が分からない神社の名前は、石室神社。海上安全の神様を祀っておられます。建立は古く、大宝元年の701年。最近中学生の娘と社会の大宝律令(701年)を勉強したから妙な共通点です。

飛鳥時代、中央では国全体を支配する大きな決まり事を作っている時に、地方では色々な事が起きているんですね。現在の社殿はそれから明治時代の1901年に建て替えられたものというけれど、それでもやっぱりこの場所なんですね。もう灯台の存在は吹き飛んでしまいました。

ところで皆さん、波勝崎のそばにお越しの際には、ぜひこのライダースカフェにお寄りください。

カフェ&ネパールカレーのティハールさん(南伊豆町伊浜)です。

ライダーにとっては、そろそろ休憩したいという絶妙な場所にあり、親切な店員さんのおかげでゆっくりくつろぐことができ、ちょっと豊かな時間を過ごせて良かったなと走り出せるお店でした。夕日ヶ丘展望広場の向かいなので、公園側に安全にバイクを駐められることもでき安心です。

2025年

4月

26日

土

とある空間

時々行きたくなるこの空間。展示室からホールへつながる、確かめたくなるこの視界。

決して大きくはないけれど、トップライトからの明かりが建築を支える柱を照らし空間を示せば、その奥でゆとりと広さを感じさせるスロープに期待がふくらみ、上階の小空間との連動性が出会いの面白さを感じさせてくれます。

ここは国立西洋美術館の展示室エントランスホールです。設計はル・コルビュジェですね。

彼の作品は学生時代模型を作ってみたりしたけれど、やっぱり中に入ってみるのが一番です。

今日は中学に入った娘が、美術部に入ったとのことで連れて来てみました。この美術館の成り立ち、時代背景、戦後のフランスから日本への美術品返還条件などを話してみたりして、少しずつ美術の窓から社会を覗いてもらいたいなと思う父でした。

2025年

3月

26日

水

韮山・伊豆長岡

本日はJIA建築家協会のメンバーと韮山、伊豆長岡を訪れました。東海支部の支部大会候補地として視察を行いました。この辺りは平安の末期から突如として日本史に現れ、日本の歴史を転換させてきた場所として歴史通には有名です。いや、歴史通でなくても知っていますね、まずは源頼朝。彼が平氏との戦いに敗れ流されたのが韮山の蛭が小島という場所(現在は田んぼの中の公園)でした。伊豆半島の北部の田方平野は大昔は海が入り込む入江だったようで、その地形の影響で平野を流れる狩野川は、太平洋側で唯一北上する一級河川となっています。当時の河川ですので、ご多分に漏れず何度も流れを変えていたため、川の位置も今とは違い頼朝がいた場所が河の側でした。あまり環境が良くない場所に意地悪で居させたんでしょうね、なんせ蛭ですから。

まあそんな意地悪に耐え、辛抱を重ねて地元の豪族北条氏の娘と結ばれ、挙兵したのは有名な話。なのでこのあたりに、鎌倉幕府初代執権北条時政が建立した願成就院という由緒あるお寺があります。国宝もありますので是非水曜日以外にお越しください(私たちは水曜日にあたってしまいました…)。

またその近くには、室町時代末期に置かれていた堀越御所がありました。それを駿河の興国寺城城主で今川家当主の叔父だった伊勢盛時が攻め滅ぼし、後に北条早雲と名乗って伊豆を納め、ここを拠点に相模や武蔵を攻め、関東支配を目指していきました。

ちなみになんで北条と名乗ったかというと、実は鎌倉幕府が瓦解したときに、北条家の女性や関係者達が鎌倉から韮山に引き上げてきており、北条コミュニティが密かにあったわけですね。国政からは落ちぶれたとはいえ、土地の人にとっては貴人ですから信用は大きい。一方で伊勢氏は元々備前の国に所領をもつ足利幕府の高官でしたから、伊豆という地に根付くために、郷に入りては郷に従えの一番強烈な改名を行ったんですね。その後の北条家5代100年の歴史は言うまでもありません。そんなわけで、同じ静岡と言えど、このあたりの人は昔から関東志向なのでした。

そして時は下り幕末。今一度韮山に注目が集まります。幕府の韮山代官(伊豆国、駿河国、相模国、武蔵国、甲斐国の幕府直轄領を管轄)の江川太郎左衛門が開国動乱の中で国防政策を建議し、お台場に砲台を据えるため、韮山で大砲を造ることになりました。韮山反射炉です。鉄から大砲を鋳造するための装置ですね。日本には長州の萩にもありますが、明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つとして、世界遺産に登録されています。写真の屋敷は江川邸ですが、大河ドラマ篤姫の撮影でも使われました。

このあたりは本当にのんびりしていいところなんですよ。穏やかな気候の田方平野のなかでイチゴ栽培なんかして、西に行けばすぐ沼津のマリーナだし、東の山の上は別荘地だし、更に超えれば伊東で温泉があるし。南に行けば修善寺、天城湯ヶ島ですしね。史跡を巡ってみたり、地形や位置関係を考えてみて、やはり伊豆を納めるなら昔からこの辺りが中心だったんだなあと納得しました。

午後は、長岡の三養荘を視察しました。

昭和4年に旧三菱財閥岩崎家の別邸として置かれ、戦後に旅館として開業。以来、上皇陛下、天皇陛下のご宿泊を度々賜り歴史を重ねてきた、格式ある湯治場です。

また、昭和63年には、建築家村野藤吾設計による新館が完成。村野氏が90歳を超えて自分の全てを注ぎ込んだことでも知られています。

限られた視察ではありましたが、建築の細部に触れるだけで本当に勉強になりました。

庭と地形と建築の調和が見事でした。

2025年

1月

11日

土

糸魚川静岡構造線

博識な皆さんは、この写真だけで分かるかもしれません。

ここは南アルプスの渓谷を流れる早川の河床。国の天然記念物、新倉の糸魚川静岡構造線です。ここは日本列島を東北日本と南西日本に二分する、フォッサマグナ(大きな溝)の西辺を示す場として、中学校理科でも取り上げられる場所です。

な、なるほど。その目で見なければ分かりませんね。後からグーグルアースで列島上空から確かめてみましたが、南アルプスの渓谷を分け入っていくとそう見えますね。不勉強でした。

とはいえこの辺り、今現在トラックの往来が激しいです。そう、リニアの工事で早川もだいぶ濁っています。バイクも晴れにも関わらず道路を走っているだけで足元がかなり汚れました(泣)。

環境について注目されるいい機会ですから、こういう自然史についても目に触れる機会が増えるといいですね。

2024年

11月

27日

水

山梨県早川町赤沢宿

山梨県早川町の赤沢宿を訪れました。国指定重要伝統的建造物保存地区です。身延山から七面山をつなぐ巡礼の道の途中にある講中宿(同じ信仰を持つ人々で構成された宿)として、江戸初期から戦後にかけて参詣客で賑わいました。今では石畳が往時を偲ばせています。

木々が色づく中、天気も良く気持ちの良いツーリングでした。静岡から身延山を訪れるだけでも感銘を受けていたのですが、その後ろ側にこれだけ歴史のある背景を持つ営みがあったとは。いやはや不勉強でした。

石畳を歩いてみると、これは身延でも思ったことですが、大変な労力を払い、街道を作り上げてきたのだと感じます。私は建築や集落を見る側で来ていますが、信仰の力は大きなものですね。

日本の中央に、パワースポットあり、ですね。

2024年

10月

14日

月

井伊谷、龍潭寺

秋晴れの三連休。皆さんいかがお過ごしでしょうか。気になっていたけど行ったことなかった場所に行こうシリーズが続いています。

今回は浜名湖の湖北地域。井伊谷城と井伊家の菩提寺である龍潭寺を訪れました。

今から7年前に「女城主直虎」という大河ドラマの舞台になりました。

と言っても私自身ドラマは見たことなくて、気になっていたきっかけは、山岡荘八の徳川家康で、家康が井伊家の遺児はどうしているのかと、ぼそっと気にかけている場面が頭に焼き付いていたからでした。

当時の井伊家は、当主直盛が桶狭間の戦いで討死した後、跡を継いだ従兄弟の直親が謀殺され、その子供の直政(後の徳川四天王)に身の危険が生じる非常事態。その難局を直盛の一人娘の次郎法師が直虎と名乗り、直政の後見人を務め乗り切ったという状況でした。

この場面を読んだのは確か自分が高校生くらいだったと思うけど、ああ家康も祖父を家臣に殺されるわ、父は織田との戦いに明け暮れ最後は織田の刺客に殺されるわ、自分はその最中に今川への人質に送られ、裏切りに会い織田の人質になるわと悲劇のオンパレードで、弱い者の苦しみをこれでもかと味わっていたから、他人事じゃなかったんだなぁと思ったものでした。

今日はそれがどこで起きていたのか確認したく、現地の城跡に登って、領内を一望してみました。山を背に、南に向かっての景色です。

見通しが良く、ゆったりと大きな手のひらで包まれるようなおおらかな景色です。

井伊家は平安時代の在庁官人として始まり、中世には国人領主として現浜松市の北部一帯(都田、引佐、細江など)を治め、南北朝の動乱の時代には、後醍醐天皇の第四皇子「宗良親王」を迎え南朝方として活動しました。戦国時代に各勢力の間で大きく翻弄されましたが、徳川臣従後は井伊直正が活躍し、江戸時代に彦根に移り、幕末の大老井伊直弼を輩出しました。歴史的な家です。

右手前の森が、井伊谷宮(宗良親王が御祭神)と龍潭寺(井伊家の菩提寺)のエリア。

その向こうに東西に森があり、さらに奥が全体的に高台のようになっているのが分かるでしょうか。その高台が、三方原台地の北端になるかと思います。ちなみに写真左の遠方に高いビルがありますが、浜松駅前のアクトタワーですね。

試しに下の地図に概略を書き込んでみましたが、赤線が三方原台地の位置、黄色い丸が井伊家のおよその支配領域です。三方原台地の東側は天竜川で削られてできたのは有名ですが、北端はこの辺りを流れる都田川に削られ形成されています。西側は浜名湖ですね。

井伊谷宮では撮影を控えましたが、歩いていたら大きな木の実が頭に落ちてきました。

こんなこと今まで記憶にありません(笑)。

近くのおじさんもびっくりしていました。

さて、気を取り直して龍潭寺の境内に足を踏み入れました。緑や石畳が美しいですね。

入口の山門は現在保存修復工事をしていますが、来年の夏頃には終わる予定だそうです。

またここは次郎法師が出家した寺でもあります。この辺りのお家事情は入り組んでいますので、興味がある方はお寺のHPでどうぞ。

龍潭寺本堂南側の庭は、「補陀落の庭」と呼ばれています。補陀落はインドの南端にある観音霊場。白砂の五本が浜名湖のようです。

また堂内の廊下は、音鳴りのする鶯張り廊下です。外部侵入者に対する危険探知のため、京都の二条城や知恩院で有名ですね。

この本堂も江戸時代前期に井伊家の寄進により再建されたとのこと。まだまだ不安定な時代、苦労してきた井伊家の武門としての意識が、そうさせたのかもしれません。

二階建ての楼閣は、歴代住職の御霊を祀る開山堂(1702年建立)です。庭を愛でながら渡り廊下を歩けるよう配慮されています。この裏の方に井伊家の墓所があるのですが、敷地全体のどこに行っても、庭と建築が一体となった美しさ、落ち着きがあり、素晴らしい空間だと思いました。

本堂の裏側には、国指定名勝である小堀遠州作「龍潭寺庭園」があります。本日の大きな目的でもあります。秋晴れの中、ゆっくりと眺められて、本当に幸せでした。

庭は、本堂に沿い心字池を配し、その向こうに池に沿って築山が設けられています。中央には、ご本尊様から真っすぐ線を引いた位置に守護石、左右にそれを守る仁王石、手前正面に礼拝石が配置されています。

庭の解釈について、いろいろと語る事は必要ないのでしょう。

訪れ眺める人の心のままに感じ取ることができるものと察しました。

龍潭寺は臨済宗妙心寺派の禅寺です。

静かな心で向かい合えるとても良い時間を過ごさせていただきました。

ありがとうございました。

2024年

10月

06日

日

身延山久遠寺

静岡市清水区から山梨県甲府市を結ぶ国道52号線は、古くから駿河国と甲斐国をつなぐ重要な街道でして、駿河側からは甲州往還、甲斐側から駿州往還などと呼ばれていました。

そしてこの道はまた、身延山久遠寺への参詣道として利用されたことから、身延路とも呼ばれていました。位置的には、山梨県の下側が静岡側に食い込んでいる部分の真ん中あたりでしょうか。

日蓮宗総本山の由緒あるお寺です。今から750年前(1274年)に開創され、長きに渡り連綿と歴史を紡いで参られました。

私自身この街道は今まで何度も往復してきましたが、街道から門前町方向に入ったことは一度も無かったため、初めて訪れてみることにしました。

ちなみに参道は県道804号という公道ですが、寺域の入口で県道の上に久遠寺の総門がドーンと構えています。何しろ山梨県の成立より古くからありますから。ここはそういう所です。

総門から気をつけながら車を走らせること5分、近くに駐車させていただいて、三門に到着です。ここから境内が始まります。「空」「無相」「無願」の三解脱をあらわす三門。その造りはとても立派で、張り出した庇を支える組手の数々、柱梁の彫刻や迫力に圧倒されます。

三門を抜けると、石畳の参道が始まります。石畳といっても、ゴロゴロとした荒々しい石畳で、両脇にそびえる樹木は天を衝く勢いです。慎重に、地面を踏みしめながら歩いてみて、このサイズの石でつくられた道は少し不思議な感じがしました。何て言うのかな、人生なんでもスムーズにはいかない凸凹した感じをイメージさせるような。今時転びにくい仕上げにすることは簡単ですが、この仕上げに留めて置く事に、何かしらの意味があるのかもしれません。

さて写真の奥に石段が見えると思いますが、遠目ではもう壁にしか見えません(笑)。

菩提梯という、本堂へと続く287段の石段です。一段25センチはあり、途中まで登ると怖くて後ろは向けません。「よいしょ、よいしょ」と次の一歩を出すことに必死でした。

登り切れば涅槃に達するという意味の梯ですから、そう安くはありませんね。体の弱い方は本当にお控え下さい。

登りきると左側に五重塔がそびえていました。

明治8年の大火で焼失したものが、2009年に134年ぶりに再建されました。

皆さん、早いけど私は言いたい。日本中に五重塔は数あれど、山の上に建てるのがどれほど大変か。私の足は既に攣りそうです。

機械や車もない時代、まして集成材なんかない無垢の一本物の巨大な木材の数々を、高所に運ぶのがどれほど大変か。口が開いてしまいましたが、それも修行ということでしょうか…。

正面には1500人の法要を一度に奉行できる本堂、その右隣に日蓮聖人の神霊を祀る祖師堂が並びます。内部は写真を控えましたので、現地で見ていただくのが良いと思いますが、重厚でとても立派な作りです。素材の数々が本当に凄く、総本山としての格式を実感しました。

参詣後の良く歩いた体には、身延まんじゅうの甘さが沁み入ります。近くをお通りの際は、是非一度お立ち寄り下さい。

2024年

9月

22日

日

金沢・鈴木大拙館

2024年

9月

21日

土

富山・高志の国文学館

高志の国、こしのくに。7世紀頃まで、北陸地方は高志国と表記され、それが越国(こしのくに)に引き継がれ、越前、越中、越後と分かれていったとか。

さて、越前富山にやってきました。この文学館の壁材は、富山の基幹産業であるアルミ鋳物パネルでできており、シャンパンゴールドに着色されアルマイト処理された壁材が、外壁から内壁まで使われています。不思議なテクスチャーですね。この日は曇りでしたが、光の当たり方で見え方が色々変化するのかもしれません。

この建物は富山市中心部に位置し、目の前に松川という小川が流れています。その昔、富山市の中心部を流れる神通川は富山駅を囲うように蛇行して流れており、河川の氾濫被害が起きたようでした。それをまっすぐにする工事を行い、名残として松川が残り、現在は川沿いに遊歩道が整備されています。

本州の反対側の静岡から来てみると、川が思いっきり北に流れているので、はじめはよく分かりませんでした。グーグルマップで見ると表現が逆。こちらでは山(南)を上に書くんですね。

富山にゆかりのある文学者の方々の展示がされています。宮本輝もありました。初期の代表作の蛍川は、一家で大阪から富山に引っ越してきた一時期を描いた作品でしたね。泥の河、蛍川、道頓堀川で川三部作と呼ばれました。10代から20代にかけてよく読んだことを覚えています。生原稿も少しあり、万年筆で書かれた文字を見ることができました。宮本氏は「か」に特徴があるようです。

建物は、隣に元々あった旧知事公館を改修してつなげ、研修室等で一体的に使えるようにもなっています。

2024年

9月

18日

水

YKK黒部事業所

9月18日~19日に、JIAの研修ツアーで北陸地方を回って来ました。

初日は富山県黒部市。ここには日本最大手のファスナー、アルミ建材事業を営むYKK、YKKapの黒部事業所があります。

黒部川の豊富な水と、黒部ダムの巨大な電力(黒部市の電力使用量の半分はYKK関連が占めています)を用い、アルミ建材の製造、製品開発、環境住宅(パッシブタウン)を展開しており、建築家協会の仲間達と半日かけて勉強してきました。

事業会社であるため、撮影できない部分も当然多かったのですが、普段気軽に使っているアルミサッシなどの製品が、こういう工程でできているのかということがよく分かりました。アルミの型材を造るのは大変な仕事だと実感し、大事に使わなければいけないなぁと腹に沁みました。

一連の写真はパッシブタウンのものです。東京から転勤してくる社員のために、黒部の地下水や「あいの風(日本海沿岸で夏に北東から吹く海風)」を利用して設計した社宅(一般利用も可)です。黒部市の景観は田園が広がる穏やかな土地柄。緑に包まれ、建物間に小道を通し、あいの風が吹き抜けるよう間隔を空けて配置された建物群を、ゆっくりと見学させていただきました。

一生懸命説明して下さった担当の皆様、本当にありがとうございました。勉強になりました。

熱い鋳造工場から出てきた時に、あいの風を実感しましたよ(笑)。

2024年

9月

16日

月

秋葉山本宮秋葉神社

浜松市天竜区春野町にある、秋葉山本宮秋葉神社上社をご存じでしょうか。ここは全国の秋葉神社の総本山。赤石山脈の南端が遠州平野に突き出た部分の山頂に位置し、遠く太平洋まで見渡せる、創建は和銅2年(西暦709年)の由緒ある神社です。

YAMAHAに行った後、少し走りたくなったので天竜スーパー林道を標高866mまで駆け上がって来ましたが、僕も初めてです。すみません。知っていたけど行けてないところ巡りをしています(笑)。以前、下社までいって上社に回ろうとしたら、大雨で山肌が緩んで通行止めになってしまっていたので、今回は天竜川の船明ダムを北上した正規のルートで再チャレンジです。

こちらでは火防の神様を祀っておられまして、石畳の階段手摺の寄贈者名をよく見ると、鉄工や建設、消防関係など、火を扱う全国の方々のお名前が見えました。

この日は午後曇ってしまったのですが、パワースポットであることが十分伝わりました(笑)。

おみくじによると「問題解決は慎重に」と。はい、慎重に慎重に様子を見てきたある事を、そろそろ解決しましょうと、小さな決意を胸に下山しました。

2024年

9月

15日

日

YAMAHAへ

ところで皆さんはYAMAHAのバイクを製造しているヤマハ発動機という会社がどこにあるかご存じでしょうか。静岡県磐田市にありまして、Jリーグのサッカーチーム、ジュビロ磐田のメインスポンサーであり、会社の目の前にスタジアムがあります。

この本社にヤマハコミュニケーションプラザという、歴代のヤマハのバイクを中心とした展示を行っている素晴らしいミュージアムがあり、今回初めて行って来ました。まったくの趣味の世界ですのですみません。

もうね、ほんと天国(笑)。

世の中には、外国車もあれば国産もあり、速いものもあれば大きなものも取り回しの良いものも色々なバイクがあるわけですが、僕は昔からなぜかYAMAHAが好きですね~。

デザインが、違うというか。それぞれの存在意義や背景、目的をデザインに落とし込むことが優れているので、一目見て記憶に残るものが多いと思っています。

うちの家族を連れてきても誰も共感しないと思い一人で来たのですが、結構皆さん子供も連れてきてます。親が、自分の世界を理解させようと(笑)。でもいいですよね、いいものに触れるのに理由はなんでもいいですから。みんな目がキラキラしていて、親愛なる同志の心境です。

2階には、ヤマハ発動機創業の歴史(元々は浜松のピアノ事業を主とする日本楽器製造株式会社です)から、レース参戦の歴史、これまでの名車の数々が展示されており、ジーンとしてしまいましたので、写真を載せちゃいます。こういうところが地元にあるって、いいな~と感じました。

2024年

9月

08日

日

西伊豆ツーリング

伊豆をバイクで走るなら、気持ちいいのは西伊豆だと思う。ということで、西伊豆スカイラインで伊豆半島西側を走ってきました。

稜線の上を達磨山から南下して、西天城高原で小休憩。宇久須の港の方を望みながら、バイカーソフトクリームデビューです(笑)。

いやいや本当に木立に包まれた素晴らしい道で、吹き抜ける風も気持ち良く、下界とは大違い。ドラテクが凄いバイカーさんも中にはいますが、僕は景色を楽しみながらのツーリング。癒されますね。

西伊豆町で疲れた体を癒すならば、堂ヶ島辺りのリッチなホテルでひと時を。ではなくて、駿河湾に面した断崖絶壁の上の露天風呂一択です(笑)。

ご存じ、沢田公園露天風呂では、絶景を独り占めできちゃいます。堂ヶ島クルーズの観光船の方々が、僕が腰かけているとぞろぞろ出てきて見上げていましたね。まあ上半身が見えてもなんてことないですから、熱中症にならないよう波の音だけ聞いていました。

堂ヶ島の地形って本当に不思議というか、自然の風と海に浸食された砂岩の崖を何度来ても見入ってしまいます。ここまで来るのに何千年もかかってきたのかな。海の青と映えますね。

西伊豆はどこを走っても美しくて、静岡の地形を知るのにもってこいなのですが、いつの間にか時間が経ってしまうと、ここから静岡市に帰りつくまでに3時間。そう、遠いんです。皆さんも時間には計画的に楽しみましょう(笑)。

2024年

8月

31日

土

南八ヶ岳

本当に暑い夏、皆さんはどんな夏休みをすごしましたか。

私はとりあえず涼しい所を目指し、八ヶ岳南麓に娘や姪っ子達と行って来ました。標高1400mの世界の気温は27度くらい。38度の下界と比べてとても過ごしやすかったです。

山梨県立まきば公園では、雄大な眺望が楽しめました。ヒツジや山羊にも触れることができ、子供たちは嬉しそうでした。日常から解放され、癒されていましたね。何度も何度もナデナデ、もにゅもにゅ…(笑)。

散策や食事に訪れた八ヶ岳倶楽部は、人と自然が八ヶ岳の森の中で仲良くなれる、

木漏れ日に溢れた、とても気持ちのいい場所でした。

カフェレストラン、ギャラリー、ステージ、森の散策路が敷地内にあり、

木々の一本一本がよく手をかけられているので、施設と自然が調和しています。

この日はフィンランドの織物の展示をしており、きれいな敷物を一品購入させていただきました。

この施設は、某俳優の方が今から35年ほど前に開き、その方は日本野鳥の会名誉会長も務めていました。末娘は、小鳥の鳴き声を出せる木のおもちゃ(というには本当に本格的な声が出せます)に夢中で、どうしてもそれを欲しがったので購入し、小道の中で鳴らしていたら、他のお客さんが「鳥がいる!」「近いよ」「どこどこ?」と探し始めてしまったので、その目に嘘がつけず、正直に白状しました(笑)。黙っていてもよかったんでしょうけどね。

でも鳴らしている自分達も本当に鳥がいるように感じてしまう空気感でした。

色々なところから集まって来ているスタッフの方々も優しくて、

八ヶ岳の世界が好きなんだな~ということがよく分かりました。

暑い暑いと干上がっていましたが、大事な心の潤いを感じました(笑)

2024年

8月

03日

土

紙コップタワーをつくろう!in焼津東益津

8月3日(土)に、焼津市の東益津地域交流センターにて建築ワークショップを行ってきました。

コロナやインフルエンザが流行るとできない企画でしたが、焼津市さんから何度もお声がけいただいており、今回は無事開催!みんなで楽しんで行うことができました。

今回は地域のボランティアの方々がお手伝いをして下さり、子供達へのサマーフェスティバル企画ということで、みんな楽しみにしていてくれたようです。

私の方から建築レクチャー、ワークショップの意図を話した後は、簡単にやり方を伝授して制作へ。どの子も積極的にどんどんつくり、失敗しても再チャレンジで完成!周りを大事にする姿もとても立派でした。みんな笑顔で気持ちよく、充実した時間でした!

2024年

8月

01日

木

仙台へ

こんにちは。暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は一昨日から二日間、息子と大学のオープンキャンパスに参加するため仙台に行ってきました。

昼過ぎまで仕事をし、午後の新幹線ひかりで名古屋に行って息子を迎え、それからのぞみで東京、はやぶさで仙台なので、なかなかの移動距離。息子も部活の試合で疲れて車中は寝ていました。

さて、夜9時過ぎの定禅寺通り、この建物はなんだか分かりますか?建築通なら知っているかもしれません。四角い建物を縦に貫くチューブ状のフレーム構造が特徴的な、仙台の美術や映像文化の拠点、せんだいメディアテークです。

21世紀の始まりと共に産声を上げ四半世紀近く経ちました。私も15年前に一度来ていますが、運営する側が文化の交流と成長の意識を常に持ち続けているので、今でも斬新な魅力がありますね。1995年にコンペで建築家伊藤豊雄氏の設計案が採用された時の、建築界に与えた衝撃は大きかったことを覚えています。今では仙台・東北の建築の知の拠点として根付き、幅広く活用されています。こうしてみると、夏の夜の静かな雰囲気もいいもんですね。

2024年

5月

27日

月

奥三河 田峰城

長篠城から、武田勝頼の敗走ルートの豊川沿いを確かめながら北上して走り(なんかひどい)、深い木立の間を抜けて設楽町田峯の集落にやってきました。ここは長篠の合戦にも参戦した山家三方衆の一つ、田峯菅沼氏が居城を構えていた場所でもあります。街道からは見えない高所にあり、さながら隠れ里のような雰囲気の中で人々が生活しています。天空のカルデラのようです。

さて、ここまで長く走ってきたので、休憩に田峯観音の敷地内にある、だみねテラスにお邪魔しました。テラス席に腰かけ、ほっと一息つくと美味しいコーヒーが体に沁み入ります。田峯茶の羊羹も美味しかったですね。オートバイに優しいライダースカフェのようなスタイルで、見晴らしもいいし最高ですね。

遠く山並みを眺めていると、なぜか私のラインに高校総体弓道静岡県大会の様子が息子から逐次送られて来る(笑)。選手でなく応援に行っているようですが、いろいろな上位選手の射を見れることが刺激になるらしくハマっているようです。

私も高校時代に弓道をやっていたけど、息子ほど向き合えていなかった気がします。途中からはケガもあって思うようにやれず不完全燃焼で終わってしまったし。だから上手くいかなくても夢中になっている息子をなるべく温かく見守っています。ケガをせずじっくりとやってくれればいいと。

田峯観音へのお参りを済ませ、集落の反対側にある田峯城の方へと向かいます。ところで山家三方衆を知っていたら、なかなかの歴史通でしょうか。田峯の菅沼氏、長篠の菅沼氏、作手の奥平氏。大河ドラマで出てきたかもしれませんが、私が知ったのは今から15年ほど前、行きつけの眼科の待合室で横山光輝著の武田勝頼の漫画を読んだからでした。国境は勢力争いの地ということで、武田と徳川の間で翻弄され、情勢次第で各陣営に分かれ、中々に無残で可哀そうな事が起きながらも生き抜かなければいけない小勢力を知りました。その後本や地図でその名を目にする度に、どんな場所でどんな生活をしているのか、どんな地域なのかと気になっていきました。

信州に近く武田の勢力圏内であったため、当主の菅沼定忠は山家三方衆で唯一武田方で長篠の合戦に出陣しましたが、武田大敗の報を受けた留守居の叔父と家老の謀反にあって帰城できず、信州に敗走を余儀なくされてしまいました。恭順を示すための手のひら返しとはいえ、辛いですね。その後一族には悲劇が起こり、7年後に廃城となりました。

田峯城の建築は、当時の武家屋敷を偲ばせる書院造の様式で復元されています。位置的には、寒挟川の渓流をはるかに見下ろす標高387mの独立丘陵にある山城です。現在は樹木が茂り足元を見下ろすことはできませんが、当時は本丸から見下ろした寒挟川の蛇行と城をいただく山並が大蛇の様であることから、蛇頭城とも呼ばれていたようです。

堀や曲輪なども小さいながらに起伏がある造りでして、こういう立体的な動きを現代の幼稚園や小学校に取り入れても面白いと思います。今の子たちは、足腰が弱くて手の力もなく、すぐケガをしてしまうとクライアントの先生方が嘆いていました。トレイルランのように、三次元のねじれの動きを生活に取り入れていた昔の人は(防御用だとしても)、やはり鍛えられていたことでしょう。

2024年

5月

27日

月

長篠、設楽原

今まで静岡から名古屋に行く時にずっと素通りしてきた奥三河へ初めて行ってきました。まずはその入口でもある、ずっと地形を確かめてみたかった場所へ。丘陵に挟まれた南北に狭いこの土地は、一体どこでしょう。

中央に小川が流れており、田畑の中に住居が散在し、農作業のかたわらで、のんびりと野焼きも行われていました。その現在の姿とは裏腹に、ここは今から450年前、日本史上最も激烈な戦いが行われた場所、設楽原です。織田徳川連合軍と武田勝頼軍の戦いです。

近世日本史の大転換点となった衝撃的な合戦ですから、ご存じの方も多いはず。屏風絵にも描かれた、中央の連吾川を挟んで両軍が対峙しました。右が武田、左が織田徳川。ただ、今まで小説や本を読んでもいまいち雰囲気的にピンと来ず、いくら鉄砲が大量にあったからって何で武田がそう簡単に負けるのかなと思っていたのですが、実際に訪れてみてその理由がよく分かりました。

この地形、全然「原」じゃないんです。連吾川の両岸が削られて河岸段丘のようになっており、武田軍から見て馬防策に行くまでにガタガタ下りて、川を渡ってガタガタ登らなければいけないんです。一番底に下りた時が一番無防備で狙い撃ち。これ騎馬戦ではなく、攻城戦ですね。まったく。ということは、武田軍に求められていたのはナポレオンが得意としていたような大砲の技術。信長と家康に地名から錯覚させられ、機動力が発揮できない地にまんまと引きずり込まれたようです。今でこそ田畑でそれなりに整地されてますが、昔はもっと川岸が荒れているはずですからね。

織田徳川陣営の馬防柵から武田川の陣地を見ると、こんなに見下ろす感じ。

向いの林になっているあたりが武田軍の本営で、数万の兵どうしが戦ったというにはあまりに近い。騎馬戦を行おうとは考えられないほど地形が狭く(皆さん、川中島の大平野を想像してはいけません。ここで魚鱗の陣とか鶴翼の陣なんて、ほんとありえませんから)、一旦向き合っちゃったら、逃げたら追いかけられることが怖くて、引くに引けなく突っ込んじゃったんだなあと思いました。う~ん。

この戦の7年後、武田家は滅亡します。信玄を支えた多くの重臣を失い、新しい力を築くことはできませんでした。それでも信長は武田を侮る事なかれと武田攻めを7年待ちました。

武田勝頼も父との世代交代時に人間関係とか色々あったかもしれないけど、父の重臣たちのいい意見は技術的意見として取り入れて、ゆっくり新時代の力を養う「待つ力」を持てていたら、違っていたのかもしれませんね。

※私の相棒のバイク、YAMAHAのYZF-R25(限定オレンジ)です。

2024年

3月

03日

日

笛吹川フルーツ公園

3月に入り、春らしくなってきました。今日は少しドライブして山梨県の笛吹川フルーツ公園にやってきました。ガラスのドームは建築家の長谷川逸子さんの設計です。

甲府盆地の北側斜面に位置し、山麓を流れる笛吹川の向こうに盆地を一望できるロケーション。3つのガラスのドームは、斜面の高低差を巧みに利用して配置され、山梨県の果樹栽培やワインの歴史や展示空間、イベント空間が設計されていました。

実は今回の目的は、子供の屋外遊具や動的な空間。現在設計中の幼児施設の参考になればと思い、幼稚園に通う娘を連れてやってきました。一度遊び始めると、なかなか帰ってきません。

今日は私の誕生日なのに、仕事のことも考えている。えらいでしょ、と自分を褒めてみる(笑)。

静岡県の人にとって、この眺めはなかなか経験する風景ではないんです。あの山の向こうに、山中湖、さらに行って御殿場がある感じでしょうか。山裾を目で追うと、甲府盆地の縁の部分を認識できました。

実は数年前、建築家協会で発行している冊子の表紙に、井上靖の小説の表紙の写真を掲載したことがありました。この本は自分の私物で、手にしてから何十年も経ちます。物語の中に広がる空間と時間を小説として巧みに設計しており、興味が尽きず何度も読み返してきました。

ただ一つだけずっと気になっていたのが、表紙の山の絵の寂しさ。甲斐の国の山は本当にこんな感じなのだろうか。駿河の国にいると、冬でもこんな山は見たことがありません。針葉樹に覆われ、常に青々としているからです。しかし今回初めて納得しました。同じだ。あの山塊に囲まれていたから、信玄達は外へ出たいと渇望していたのでしょうね。

2023年

12月

24日

日

虎渓山 永保寺

カトリック多治見教会の裏側に、土岐川がぐるっと湾曲している地があり、そのほとりの虎渓山に永保寺があります。

鎌倉時代の1313年に開創された、臨済宗南禅寺派の禅寺です。

土岐と聞くと、美濃国にいるんだなと感じますね。斎藤道三より前に美濃を統治していた土岐氏を思い起こします。

さてこの時期(11月11日)は、紅葉もうっすらと始まり、広い境内には美しい景観を求め多くの人が参詣していました。

広い境内には多くの建物があります。中央に池泉回遊式の国指定名勝庭園があり、その畔に国宝観音堂があります。

1314年夢窓国師が虎渓に来られた翌年に建立されたとされ、禅宗伽藍の中では一番大切な仏殿です。屋根先端の反りに大きな特徴があるのが見て取れると思います。

別名で水月場とも呼ばれていました。確かにここから正面の池に映る月の姿を眺めたら、さぞ美しいことでしょう。

池を西に回りながら散策していくと、国宝の開山堂が見えてきました。

1352年頃に足利尊氏が建立したといわれ、純正唐様ともいうべく、室町時代初期の代表的な建築です。

中には入ることができませんでしたが、裏側の祠堂には、開祖夢窓国師開山仏徳禅師の坐像が安置されているとのことでした。

この美しい寺も、長い歴史の中で色々な困難がありました。南北朝の動乱に巻き込まれ、荒れていた寺を見かねた足利家が保護し、次の時代の人々が努力を重ね、現在に至っています。

2023年

12月

16日

土

カトリック多治見教会

中山道に近い多治見の地では、出荷しやすいように軽い盃を中心に磁器生産が行われていたと解説を聞きながら、カトリック多治見教会にやってまいりました。1930年にドイツ人のモール神父により、日本の修道士養成を目的に建てられた修道院です。木造で老朽化もしてきましたが、多治見市観光協会を中心に保存活動が始まっています。

木造の聖堂は天井の高い開放的な空間でしたが、ちょうどお祈りをしている方もあり、撮影は控えました。木造軸組でよくスパンをとばしているなあと感心しました。

敷地内には広大なぶどう畑があり、ここでワイン用のぶどうを栽培し地下室で醸造しています。いろいろな式典で用いられるとともに、来訪者が求めることもできます。

この建物は、カトリック神言修道会の多治見修道院というのが正式な名称で、神言会が設立した南山学園とも深い関係にあります。キリスト教的価値観の中で学び、文化を創っていくという考えが中京地域の中で連綿とつながっているのだなあと実感しました。

カトリックといえば、ルルドをご存知でしょうか。聖母マリアが洞窟の中で祈る姿を祀ったものです。本来は泉のそばに設けることがベストですが、静岡でも多治見でもカトリックに関係する施設では見ることができました。

また施設の裏側にはログハウスが数棟。修道士や一般の方が集い、研修にも使われているようでした。

日本では男子修道院は数少ないと聞きます。大切にされてきた信仰の場が保存され、活用されていくことを期待します。

2023年

12月

10日

日

幸兵衛窯

多治見市市之倉町の幸兵衛窯さんを訪れました。1804年開窯の由緒ある窯元さんです。

市之倉町は岐阜県と愛知県の県境に位置し、平安の昔から窯の火を絶やさず焼きものを作り続けてきた窯元の集落です。古くは山茶碗が山の斜面を利用した穴窯で焼かれ、美濃の窯では市之倉が初めて(1804年)磁器を焼くことを許されました。

幸兵衛窯さんは市之倉の代表的な窯元であり、現在は第7代幸兵衛氏の指導のもと、多数の熟練職人を擁して和食器の制作を行っていらっしゃいます。

案内されたこの建物は、福井から古い建物を移築したものだそうで、立派な柱と針が黒々と光沢を光らせていました。

歴代の幸兵衛氏達が研究し収集した、ペルシアや中国、朝鮮、日本の磁器達が陳列してあり、常に研鑽を積み、挑戦しながら200年以上の時をつないで来たことが分かります。

裏の山側に回るとしっとりとした庭園があり、こちらは情緒たっぷりです。代々の幸兵衛氏の趣味で時代ごと少しずつ違うとか。

歴代幸兵衛の方々は、江戸城へ染付食器を納める御用窯となったり、中国磁器を研究して岐阜県重要無形文化財保持者の認定を受けたり、宮内庁正倉院への復元制作での功績で人間国宝に認定されたり、海外の国立美術館や博物館で多くの個展を行い外務省に買い上げされたり表彰されたりと、まさに磁器の第一線を走り続けてきた人たちばかり。

7代、8代の方は京都市立美術大学出身とのことで、大学の美術科で陶芸を専攻する人の中には、やはり生業としている窯元の人たちがいるんだなあと、今更ながら伝統の力に感心してしまいました。そして美濃の地で感じたことは、皆さんだいたい京都に学びに行きますね。伝統と革新の中で審美眼を磨いて来ることが大切なんですね。

2023年

12月

02日

土

モザイクタイルミュージアム

多治見には小さなタイルを専門に扱う会社もあります。装飾用に開発されたモザイクタイルです。細かなタイルたちが作り出す模様で飾られた水回りや壁面を見たことがあると思います。

モザイクタイルミュージアムは、藤森照信氏が設計しました。外観はまちのなかの小山のような。タイルの原料となる粘土の鉱山をモチーフにしたとのことです。近づいてみると1階部分がすり鉢状にくぼんでおり、可愛らしい木の扉から内部にアプローチします。

外壁にはモザイクタイルが点々と埋め込まれ、高いところに木の管のようなものが出ています。何でしょう。中に入ってみると大階段。どうやら4階まで一気に伸びているようです。

最上階の4階は屋外展示室となっており、屋根にぽっかりと穴が空いていました。表に見えた管は雨水排水用の樋でした。

内部の展示では、磁器タイルの歴史について学ぶことができます。戦前、多治見市の前身である笠原町の山内逸三氏が釉薬を施した磁器質モザイクタイルの開発に成功し、地元に広がり国内最大のモザイクタイルの一大拠点となったこと。ヨーロッパや北米などにも輸出を広げ、自動車産業が台頭するまで、名古屋港での主要な輸出品であったとのことでした。

この多治見のエリアの磁器産業と常滑の陶器産業を共に学んだことは、大きなことでした。

設計事務所にとっては、ともすればただの建築材料の一つとして見られがちなタイルも、その誕生や生産過程の歴史の中で、情熱を持ち日々研鑽を積みながら向き合っている多くの人々がいることを改めて知りうる貴重な機会になりました。

2023年

11月

28日

火

多治見へ セラミックパークMINO

翌日は岐阜県多治見市周辺を視察しました。

まず向かった先はセラミックパークMINOです。磯崎新氏設計で2002年に建てられました。

自然の谷の地形に収まるように、ここにしかない植物を守るために橋をかけてアプローチし、最上階から降りていく構成となっています。紅葉も少し始まり、見晴らしの良い美しい環境でした。

内部空間の構成、空間スケール、どこを見ても絵になる。熟練の腕の冴を感じます。

この施設には美術館が併設されており、貴重な美術品を守るため、シルバーのボックスで中から吊っている構造になっていました。下の階の展示場に行く上部からボックスが降りており、面白い空間です。

山沿いには茶室が設けられており、水盤に映る樹木がとても美しく静寂な空気が流れていました。

こちらも磯崎氏の意気込みを感じる、丁寧に造られたエリアでした。大変勉強になりました。

2023年

11月

23日

木

常滑散策

常滑ってどんな地形?と聞かれれば、海から連なる丘沿いのまちと答えるかもしれません。そのくらいに街中に起伏のある高低差があります。

というか、この高低差こそが肝なのです。常滑では、陶器を焼くために、丘の傾斜に沿って登り窯というものが造られました。いくつもいくつも、その斜面に合わせて構えられ、そしてそれを中心に仕事場や住居が造られてきました。

なので道路はというと、狭くクネクネと間を縫うようにできており、現代の基準でいうと接道不十分で再建築不可なんて場所も珍しくありません。

昔の絵地図を写してみました。丘の上で作った陶器を浜まで下ろし、伊勢湾で船に乗せて出荷するという仕組みで地域が回っています。

古い木造建築も、保存や利活用に向き合わなければいけないものが多く、陶芸作家のアトリエになったり、ギャラリーになったり、カフェや人が集える空間にリノベーションされている場もありました。

この日は雨で足元も濡れて疲れてしまったので、コーヒーブレイク。ライカ好きの楽しいマスターの話を聞きながら、美味しいコーヒーをいただきました。

2023年

11月

14日

火

INAXライブミュージアム

全国大会初日のウェルカムパーティーは、INAXライブミュージアムにて。夕暮れが近づき、トンネル窯の煙突がそびえる広場で、少しずつ準備が始まっていました。

木造の工場の中には、焼きもの窯が収容されています。明治時代になり、常滑の人々は陶器でできた土管を一生懸命生産して全国に出荷していました。

地下の水道管や排水管として、1m程度の管を土から焼いて作り、つなぎにつないで社会の重要なインフラとしたのでした。今現在は樹脂製のものにとって変わられていますが、伊奈製陶や多くの地場工場が一家総出、いや地域総出で生産にあたっていたのでした。

私の方は、どろんこ館のほうで行われていた環境会議のお手伝いをしたり、装飾タイルや特注品の作り方、粘土、珪石、長石の配合や性質、窯場の説明(現在は電気やガスが主流)を聞かせていただいたりと、大変勉強になりました。

ところで皆さん、昔の帝国ホテルはご存知ですか?現在犬山の明治村に一部が移設されていますが、あの膨大なタイルは常滑でつくられたものなんですよ!フランク・ロイド・ライトの目もくらむような細かい造形。当時日本で主流だった赤レンガとは違う黄色いタイル。その色をどう出すか、焼成温度や酸素量の工夫も興味深いものがありました。

そういえば皆さん、陶器と磁器の違いって分かりますか?どちらも粘土、珪石(ガラスの材料)、長石(珪石を熔かす材料)でできていることは一緒です。が、配合が違います。

指先の爪で器を弾くと、磁器はチンチンと響く音がしますね。これは珪石が一番多いから。反対に音が響かない陶器は粘土が一番多く含まれています。

今も目指す作品によって、作り手たちが試行錯誤しながら新しい表現を追求しているのですね。

2023年

11月

12日

日

とこなめ陶の森 陶芸研究所

さて常滑に着きまして、ホテルに寄って全国大会の会場に顔を出し、街を丘の方に歩き出してみました。まずは港。重い焼き物製品を陸路で運ぶのはとても大変です。常滑では昔から海路で全国に出荷していたんですね。江戸や上方はもちろん、遠く平泉まで常滑焼が広まっていたそうです。

街中は、古い木造家屋をよく見かけます。もちろん建て替えされたものもありますが、窯の煙突がチラホラ散見されます。元々常滑では、家内工業としてあちこちに窯があり、住職一体の生活が地域で営まれていたようです。古い建物を改装し、ギャラリーにしている様子が多く見られました。

海から東へ進み丘を登ると、常滑市が運営している「とこなめ陶の森」に着きました。常滑焼きの振興と伝承、やきもの文化の創造と発信のため、資料館、陶芸研究所、研修工房が森に包まれて置かれています。

まず向かったのは、陶芸研究所。こちらはモダニズム建築のパイオニアである堀口捨己の設計です。茶室の研究者でもある氏の設計は、水平垂直の軸線や割付の合理性を追求し、余分な線がない、シンプルで明快な構成の中でドラスティックな演出をするものでした。

階段は宙に浮かせ、天井照明は幾何学パネル、展示室のトップライトは屋上の専用明り屋根を用いるなど、世にいう数寄屋というより、削ぎ落とした男性的な構成美の追求性を感じました。

屋上から西側を望むと、港の向こうに伊勢湾が見えます。市の夕日スポットでもあるそうです。

資料館では、常滑焼千年の歴史を知ることができます。なぜこの地でやきものが栄え、どのように暮らしを支えてきたのか。美術品というより、生活用品をつくる地域産業として。地域のくらしを学ぶことができました。

ちなみに常滑市の初代市長は伊奈長三郎氏。伊奈製陶(現INAX(LIXIL))の創業者でもあります。陶芸研究所は、伊奈さんが自社株を寄付した資金で1961年に建てられました。各建物の受付で若い人たちが働いているのが印象的でした。夢を持ち全国から研修に集まっているんでしょうね。

2023年

11月

09日

木

熱田神宮

今日から3日間、JIA日本建築家協会の全国大会に参加するため、愛知県に来ています。会場は、知多半島の中部国際空港の対岸に面した常滑です。

常滑といえば、古くは平安時代の頃から焼き物をつくり始め、現代ではINAX(LIXIL)が居を構える、建築用タイルや建材の一大産地として建築界では有名な場所です。

初めて訪れるので楽しみです。

その前に、熱田神宮に寄ってみました。都市の中に神宮の森が忽然と現れます。

熱田神宮がどこにあるかといいますと、熱田台地の一番南の先端に位置しています。ちなみに北端の崖に面して造られたのが名古屋城というのはご存知でしょうか。

濃尾平野というのは、多くの河川が集まり、海抜も非常に低いことから、昔から洪水に悩まされていた場所でもありました。

神社やお寺などは、昔は地域の最重要施設でもあるため災害を避けなければなりません。熱田神宮も同様にそのような立地となったわけです。

名古屋城に関しては、北側から(つまり上方から来る豊臣軍が)攻めづらくなるように配置されたとか。家康もよく考えました。

ご神域というのは、樹木と参道や建物に囲まれた空間の広さが、絶妙なゆとりを持って配置バランスを保っている、心を清々しくさせることを目指したものと解釈しています。だだっ広くても狭すぎても歩く速度がおかしくなるし、目線も落ち着かないし。数百年のときの中で心が納得する配置にたどり着いているのかもしれません。

熱田神宮といえば織田信長とピンとくる人は歴史通。桶狭間出陣に際し、願文を奏し大勝したので、信長はお礼として築地塀を奉納しました。土と石灰を油で練固め、瓦を厚く積み重ねてつくり、信長塀とよばれています。

お礼が塀?と思うかもしれませんが(私は思いました)、当時は神宮といえど決して安全なわけではなく、重要な防御設備として気品ある塀をつくりました。

三十三間堂の太閤塀、西宮神社の大練塀と並び、日本三大土塀の一つとしても有名です。

2023年

9月

16日

土

紙コップタワーをつくろう@静岡聖母幼稚園2023

9月14日に静岡聖母幼稚園の年長さんを対象に、静岡こども建築塾のワークショップ「紙コップタワーをつくろう!」をやってきました。今回は静岡市民文化会館の地下一階リハーサル室をお借りしての開催。みんなでがんばりました!

外は猛暑の日々ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

今回の会場は地下なので空調で快適。と思いきや、建築レクチャーが始まると年長さん達のやる気と熱気がすごく、その勢いに押されて私は汗がとまりませんでした(笑)。

ありがたいことです。

建築やまちの成り立ち。平面的に見たり、立体的に見たり、頭の中でつながってくると、子どもたちの目が一気に開いてくるのが分かります。

試行錯誤をしながら、慎重に、大胆に、直し直されついに完成です!

今年の子たちは、身の回りを整理したり、よく考えながら積んでいたので、結果として手直しが少なくて集中できていたようでした。それもいい作品作りのコツだね。楽しかったね、ありがとう!

2023年

8月

20日

日

八ヶ岳散策2

2023年

8月

20日

日

八ヶ岳散策

週末にJIA建築家協会のメンバーで八ヶ岳を訪れました。写真は吉村順三設計の八ヶ岳高原音楽堂です。10年前にも訪れましたが、変わらずシンプルな力強さを持つ魅力的な建物でした。

「木立を抜けると三角の屋根が見える」。建築家が描いたイメージが、よく伝わります。

この建物は八ヶ岳東麓の別荘地、八ヶ岳高原海ノ口自然郷の音楽好きのオーナー達からの「大自然の中で生の演奏を」という声に応じ、1988年に誕生しました。

以来、客席数250席でありながら、国内外問わず多くの著名な音楽家達からこの環境で演奏したいと愛される音楽堂となりました。

この日の八ヶ岳は快晴で気温は28度ほど。爽やかな風が吹き抜ける中、チェンバロのコンサート(奏者:山下実季奈氏)を聴かせていただき、素晴らしい時間を過ごすことができました。

2023年

4月

15日

土

天神屋イオンタウン富士南店

4月14日にイオンタウン富士南に当事務所が設計した天神屋さんがオープンしました。当日は雨の中とはいえ多くの人出で賑わい、好調な滑り出し。店長さんやスタッフさんも生き生きしていました。改めまして関係各位の皆様に御礼申し上げます。

さて、このような空きテナントに出店する場合、既存店舗の状態が改修設計を大きく左右します。特に厨房や水回り。配管や設備の調査がとても大事になってきます。

施設全体の管理上の設えなど、様々な制約の中で出来ることを探しながら設計することは、コーディネートの感覚が強いかもしれません。そして何より、お客様が分かりやすく動きやすい動線計画が命。人々を直感的に導けるかどうかは売上に直結します(笑)。私は実際に現場で働くスタッフさんからのヒアリングを重視していて、その上で一歩新しく挑戦してみることが大事だと考えています。ここの店舗は注文をしてもらってから作るスタイルに意欲的なので、ぜひ皆さん出来たてを食べていって下さいね。

2022年

12月

30日

金

製材所にて

2022年

12月

29日

木

官地問題振り返り

気づけば年の瀬になってしまいました。今年ブログでちょこちょこと触れていた土地処理問題についてです。

実は9月に藤枝市との間では最終解決していたのですが、その後の土地利用をめぐり翻弄されてしまい、年末までブログを書く気が起きませんでした。しかしこの記事が皆さんの役に立つことがあるかもしれないと思い、書いてみることにしました。

さて官地とは何か。行政が所有する、地域の通り道や水路、堤など、公図の中で存在するもので、道路や河川ほど明確でない場合、昔の名残のものが実際の土地利用のなかに紛れた状態になっていることがあります。

今回の私の実家のケースでは、父の逝去に関わる相続前後で、既存住宅の真下中央を官地が南北40m以上に渡り縦断していることが発覚した事が、全ての始まりでした。

なぜこんな状態になっているのか。調べてみると、戦前の土地改良で敷地の中央を境に公図が別々に作られていたことが分かったり、戦後に官地の権利を村から買った譲渡証(地区の押印あり)が出てきたり(財務局は国庫に納めたとは認めず、藤枝市も思考停止…)、45年前の住宅改築時の確認申請では、当時の行政や関係者全員が気づかず許可を通してしまっていたりと、もうグチャグチャ。

さらに、東側の市道に接する敷地半分が農地のままであることが判明し、官地を挟んだ西側の宅地が接道していなかったりと、およそ現代の宅地として評価できない状態でした。

45年前の改築時に農転する時に、公図上の官地を実際の市道と勘違いしてしまい、一緒に農転しなかったことが原因でした。なぜか。本当の市道は、別々に作られたもう一つの公図の方に記載されていたから。法務局で自分の住所で公図取得申請したら誰も分からない。こちらは明治の頃の地図で作成されていたから(涙)。

そもそも実家には周辺にも農地がたくさんあるので、親はこの地番はどこかの一部だろうという感覚で、まさか敷地の下とは思ってなかったようで(固定資産税の課税地目ではしっかり宅地になってるのに。気づかんのか!)、唖然として腰が抜けそうになりました。

父の生前から足掛け2年に渡りいろいろ調べ、行政と協議しました。しかし市や国の役人達は基本的に先人達の失敗や負の遺産の解決を引き受けたくなく、諦めさせる方向に動いてきました。

それでも私は乗り越えて何とか解決しないといけないことだと思いました。八木家としては90年に渡り起きてきた問題です。今解決しなければ、私のように次の世代が迷惑するだけでしょう。次はどの手を打とうか、あれを立証することはできないか。少しずつ集めた資料を元に粘り強く交渉していると担当者の姿勢も変わってきました。

そこで私が行ったのは、まず建物下の農地については、戦前から宅地として利用している証拠をコツコツ集め、市の建設管理課と都市計画課に掛け合って既存宅地として認めてもらい、農業委員会で非農地証明を出してもらいました。その上で、法務局で農地から宅地へ地目変更登記を行いました。

これ、いきなり農転したいと農業委員会に行ってもダメで(最初は跳ね返されました)、本来なら建物を解体して更地にしてからじゃないと受け付けてもらえないため、結構苦労しました。しかしこれができないと、いくら官地がなくなったとしても道路と接する一帯の宅地にならず使いようがないためやるしかない。前半の山場でした。

次は敷地中央を南北40mに渡り縦断する官地について。一度先祖がお金を払っている(しかも譲渡証や覚書を読むと地区から結構たかられてる…)土地を改めて買い戻す肚を決め、土地家屋調査士を雇って官地の測量をしました。

公図2枚に(正確には3枚)別れた官地が、どの位置にあたるのか確定するため、周辺の登記図面を法務局で探し出し、明治、大正、昭和、平成、令和を行き来しながら時間的、周辺的整合性を検証し(もはや土地探偵)、やっとこうなのではないかと図面案を作成し、法務局の登記官の了承を取付け、それを実際の土地の上でポイントを打って決めていきました。官地の面積が買取金額に反映されるため、神経がすり減る作業でした。

そして導き出した官地を、市の立ち会いのもと境界確定し、町内会長や隣人の同意も得て市に用途廃止申請(元々機能は失われているんだけど建前として)を行い、法務局で土地表題登記と地図訂正申請、地目変更登記(水路、堤から宅地へ)を行い、やっと市所有の宅地という状況を作って、それに対し売り払い申請を行いました。ちなみに測量と表示登記と地図訂正は土地家屋調査士が、それ以外の申請関係は全て自分で行いました。

すべての工程が月単位でかかるので、我慢比べのようにジリジリと、スキを見せずに対応し、最終的に契約書ができて金額が確定したら、即座に支払いました(もう終わらせたくて必死)。

数百万覚悟していたので、結果的に数十万で済んだのは良かったけど、本当に本当に大変でした。

2022年

7月

19日

火

晴れの日の、となりに。天神屋

7月15日、静岡市葵区柚木の商業施設「マークイズ静岡」1階に、当事務所が設計を担当した天神屋がオープンしました。秋にご相談を受けてから完成まで、関係各位のご尽力に心より感謝申し上げます。しぞ~かおでん、おむすびやお弁当、地域ブランドとコラボした門出ソフトなどなど、心を込めて作った良いものをお客様に伝えたい、喜んでもらいたいという打ち合わせは楽しいものでした。素晴らしい人達が多いのが天神屋。皆様、ぜひぜひご来店くださいね。

2022年

5月

30日

月

京都4

京都府京都市中京区二条城町541。世界遺産・二条城のための町名ですが、これ以外の地番は発見できませんでした。旅の最後は息子の希望で二条城へ。妹のパンプスの足も疲れてきています。この頃には二人は仲良くなっており、受験生となる息子が、妹に中学の頃の成績はどうだったか(3年で伸びた)とか、どんな勉強法をしたか(教科書読んでたくらい)、先生には気に入られていたか(嫌われてた)とか、話し込んでいました。その姿を後ろから眺めながら、父は諸々お金を払う係に徹していました。

二条城は何度も来ていますが、国宝・二の丸御殿の内部造作について改めて言えば「天井の文化」と感じます。将軍の御殿としての豪華絢爛なつくりと、武家の作法や動線に基づく水平平面。元離宮二条城として皇室とも深いゆかりを持っています。

「大政奉還をやったのはここだよ」と息子に言えば、「ふ~ん」と下を見て歩いていました。何かを感じて、その内つながればいいけれど。

帰りの新幹線では、お土産の柿の葉寿司を美味しいと全部平らげていました。よかったな。

2022年

5月

15日

日

京都3

岡崎公園の参道では、市民がテントを張り、音楽を流し、BBQをし?さながらフェス状態でした。いいですよね、春ですし。我慢続きでしたし。気持ち分かります。私もこのブログの日付の頃には、藤枝市から非農地証明が下りて、農転の地目変更登記が済み、次は官地の測量だ!という状況です。境界杭を打ったり、打ち直させたり、測量図の修正指示など様々に労力を割いていますが、先が見えるということは何でもいいものです。

私達も一歩進んで、京都市京セラ美術館へ。

この帝冠様式の外観から察せられるように、1933年に京都市美術館として開館しました。公立美術館としては東京都美術館に次ぎ日本で二番目の開館です。

その後時を経て、2020年に建築家青木淳氏・西澤徹夫氏による大規模リノベーションを行い、地元企業の京セラが命名権を得て、京都市京セラ美術館としてオープンしました。

特徴は、外部のアプローチ周りがスロープ状になっており、地階レベルに下りてエントランスにアクセスする動線計画です。

この日は市民作品の展示も多く、様々な人が行き交っていました。中央の大空間も気持ちの良いものでしたが、展示作品として何を置くのが適切かと言う点では判断が必要かなと思いました。内部の動線も、シークエンスとしては複雑さがありました。全体的に見て感じたのは、美術館リノベーションの難しさ。様式や目的の違う設えを保存するということは、違和感を残すということでもあります。美術品に集中できるような、鑑賞環境全体の調和という点では、まだまだ模索が必要なのかもしれません。

外装に関して言うと、幅の違う金属板をタイルに埋め込み、刻々と変わる時間と共に光の変化を表現できるようにしてありました。

東山の緑につながる庭園の景観は、人々の目を和らげてくれそうでした。

岡崎疏水(琵琶湖の水を京都に送るための疎水)の橋の上で、妹と息子を記念撮影。眩しくて息子の目つきがやばいことになっていますが、伝えたいのは疎水と桜と東山の関係なのでご容赦下さい(笑)。妹には家からだいぶ歩かせてしまいました。ごめんね。

2022年

4月

30日

土

京都2

京大吉田キャンパスを出て、京大病院を右手に眺めながら南へ歩きます。改めて京都は高い建物がないですね。京都市の財政は火の車と言われていますが、大都市でありながら高層ビルがないため固定資産税を多く取れないという事情があるようです。学生も多いですしね。町並みを眺めたい観光地という特性からすると、地下鉄もどうなんでしょう。生活の足としてはいいかもしれませんが、来る時に京都駅からのバスの激混み具合を見ていると、元を取るのは難しいのかもしれません。

麗らかな陽気を浴びながら、岡崎公園に到着し平安神宮へ。この建物、京都だから何百年も昔に建てられたと思うかもしれませんが、実は創建は1895年。日清戦争が終わり、下関条約が結ばれた年です。ちなみに先程見た京都大学は、日清戦争の賠償金で作られました。第三高等学校を帝国大学に昇格する形で1897年に理工科から始まり、法科、医科と続きました。

さて話を戻して平安神宮。なんでわざわざ作ったかと言いますと、平安京遷都1100周年記念事業として創られました。え?1100周年!?

持ち出す理由が古すぎませんか…?と思う声もあるでしょう。いいんです。許します。何しろ当時の京都の衰退ぶりは目を覆うものがありましたから。幕末の戦乱で市街地は荒廃。明治維新の遷都で天皇陛下も東京へ移り、四民平等で武家階級は消滅。何百年も京都の消費を支えた大名達の武家屋敷もなくなっており、立ち直れずにいました。

新しい京都を模索し、千年の都を継承する心のシンボルとして、平安神宮の存在が多くの市民を勇気づけたようです。

2022年

4月

20日

水

京都1

息子を連れて京都へ。京都には私の妹が住んでおり、再会がてら散策しようと、まずは彼の希望で京都大学へ。キャンパスは地域に開放されているので、友達や家族で自由に散策している人が多くいます。将来受験を考えている中高生にとっても、現地に行けるのが一番ですからね。私も高校生たちに校門で撮影を頼まれました。ドキドキ、ワクワクの表情。がんばれよと伝えました。

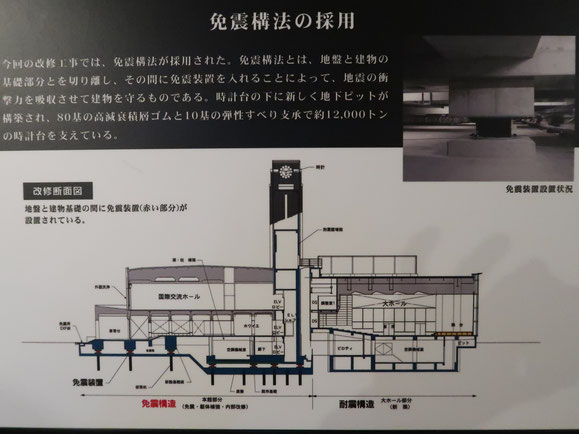

さて有名な百周年時計台記念館ですが、免震工法で大改修済みです(下の写真)。

1階のギャラリーでは、京大の歴史がアーカイブで見れるのでおすすめです。

京都帝国大学を創立してから、少しずつ体制を整えながら領域を広げ、知を集積して日夜熱い研究をしていることが伝わってきます。

京都は戦争で爆撃を受けなかったので、キャンパス内の建物もいろんな年代の建築様式のものが残り、現役で使われていました。

戦後のRC打ち放しあり、戦前昭和のタイル張りあり、明治の赤レンガあり。雑多ですがこれも個性。伝統ある大学ならではの景観ですね。

一方で、敷地内に緑はそれほどありません。むしろ建物がギッシリで、さながら研究団地という様相。自分の通った大学が、敷地内のあちこちに森があるような(こっちが異常?)環境だったので、違うものだと思いました。一応、建築学棟もどんな所かなと探してみました(写真最後)。吉田寮もきれいになって、私は良かったと思います。少し入り口に看板がありましたが可愛いものでした。ただこの年代、モラトリアムしたい気持ちも分かる。私にもそんな時がありましたしね。

2022年

4月

10日

日

掛川城、二の丸御殿

桜の咲く頃、家族と掛川城へ行ってきました。このところ既存宅地の農転処理に向けて忙しく、やっと先日非農地証明申請を出すところまでこぎつけたので、気分転換です。

掛川という地は、訪れる度に他にはない土地だなと感じます。昔から東海道の交通の要衝でありながら、南に小笠山を抱え、温暖な気候に包まれているような感覚があります。経済や文化活動もあり、今までどれほどの人達がこの地で生活を営んできたのだろうと、土地の歴史に思いを馳せてしまいます。

最近私がずっと、既存宅地(登記上の地目は農地だけど、住宅を建てて使っていた)であったことを立証すべく、あの手この手で資料を集めていたからですね(笑)。お城ほどハッキリしたものを見ると文句なしって感じです。娘も口を開けて見ていました。

さて天守閣から東を見下ろすと、藩主が生活していた二の丸御殿が見えます。こうして見ると建物に瓦屋根がたっぷりとかかっており、「日本建築は屋根の建築」と昔から言われているのが分かりますね。

スカッと庭に開放された内部空間を目にすると、つくづく御殿というものは、柱と梁、桁で屋根を持ち上げ、間取りの可変性を有する襖で仕切り構成された、空間の開放を目指すインターナショナルスタイルに通じる建築だなと思う。

このタイプの日本の建築様式が、後年西欧で注目を集めた頃、西欧ではレンガ造から鉄骨ラーメン構造への大転換が起きており、壁の文化から脱却した連続空間を生み出すことで、採光や視界の確保はもとより、時間軸の変化による空間利用の変化を許容することができたとか。

そう考えれば二の丸御殿も、「何とかの間」と室名の記録は残っていても、当時は結構ざっくり違う用途に使ってたりして、なんて思いますね。じゃないと諸事まわらなかったでしょうね。

2022年

3月

31日

木

玉露の里

静岡では桜が満開になってきました。昨日は藤枝市朝比奈の玉露の里に立ち寄り、桜を鑑賞してきました。池に佇み鯉を眺めながら、しばしの静寂に癒やされました。朝比奈川の上流は、これから桃源郷のような雰囲気となっていきます。

2022年

3月

17日

木

土地調査

春の卒業シーズンとなってきました。静岡は3月になってからずっと暖かい日が続いています。

さて八木事務所では、年明けからとある敷地内の官地測量に向き合っています。

土地の由来や経緯調査は2年前からやっていたのですが、解決案に対して関係各位で頭を悩ませまくりで、ようやく土地家屋調査士に依頼して実測してもらうことにしました。

しかしこれがなかなか厄介な事案。まだまだ格闘しています。

これも勉強勉強!と言い聞かせ、前に進む日々です。

2021年

12月

31日

金

大掃除

2021年も今日で終わり。身の回りを整理していたら、リュックの底から高校サッカー選手権静岡県大会決勝のチケットが出てきました。母校の藤枝東が久しぶりに決勝に進出したので見に行きましたが、結果は0対2で静岡学園に完敗でした。テクニックというより、守備で負けた。正直、静学は一段突き抜けたなと感じました。これは全国優勝するかもしれない。あまりに悔しくて終わった瞬間エコパの駐車場に向かい猛然と帰った記憶しかありません(笑)。

しかしまあ、一学年の生徒定員が280人の藤枝東に対し、それと同数くらいのサッカー部員がいる静学では分母が違いすぎるのかも。勉強の条件付きで獲得できる生徒は限界があるし、それに対し静学は今年Jリーグ内定4人ともなると、もうJリーガー養成機関。私立と公立の差がどんどん開いていってしまうのかな~と、帰りの車中でもやもやしてしまいました。頑張れ藤枝東!

とはいえ今、全国大会で静学が快進撃しています。このまま頑張って優勝だ!

2021年

12月

14日

火

こども建築塾2021@焼津和田公民館

12/11(土)に、焼津和田公民館で静岡こども建築塾ワークショップ「紙コップタワーをつくろう!」を行いました。東益津と和田の合同企画としての依頼でしたが、全市から幅広く来てくれました。それにしてもこの公民館は立派でした。小学校に併設し、地域がゆとりを持って一体的に活動できるよう計画された望ましい在り方でした。

さて、レクチャーが始まる前は走り回っていた子ども達も、いざ始まれば真剣そのもの。しっかりインプットして、よーいスタート!

大きく大きく。最初の土台を小さくしないで、かといって自分の作品イメージもうっすら持ちながら、みんなどんなふうに手を動かしていくかな?

今回の子達は、全体的に失敗が少なかったように思います。あまり崩れなかったというか、多分、しっかり注意点を聞いていた素直な子どもたち。

積んでいる様子を見ていると、紙コップを置くときに、そっと朝露が下りるが如く乗せている!そう、それですよ君たち。素晴らしいね。

うちの一番下の3才の女の子も、紙コップタワー初めてですが、器用に積んでいて驚きました!「え?本当に自分でやったの?」ってお父さんが聞いちゃったね。嬉しかったね。

みんなインタビューもバッチリでした。それぞれの工夫や頑張ったことを堂々と発表できましたね。時々保護者の方の中には、同じようなことを子供が言っているなと思う方もいるかもしれませんが、いいんです。

まず、今日初めて出会った中で、人前で言えることが大事。そして共感しあえることが大事。自分のペースで言えることで、お互いを尊重できることが大事。発表は子どもたちにとって、ドキドキの一大事なのですから(笑)。

みんなでお互いの作品を大事にし、困ったらお手伝いもし、一生懸命お片付けも達成できて、充実感でいっぱいでした。ありがとうみんな!楽しかったよ!

2021年

12月

10日

金

諏訪にて3

さて諏訪大社へ。諏訪大社は4ヶ所の境内地を持つ神社で、現在は生命の根源・生活の源を守る神と崇められているとのこと。

全て廻ればパワースポット巡りとして運気十分でしょうが、今回は時間もないので上社本宮のみ。それでも来てよかったです。息子はいっぱいお願いしていたようですが、自分は思いつかずただ手を合わせるだけでした。階段を降りてきて思ったのですが、この地からはつくづく太陽に白雪が輝く八ヶ岳が綺麗に見えるんですよね(駐車場越しですが)。

諏訪湖のほとりの道を巡って諏訪湖博物館・赤彦記念館へ。伊東豊雄氏の設計です。諏訪湖に面して軒を抑えるアルミパネルを用いた軽快なデザインでした。内部のホールは日当たりが良く、湖の水面がキラキラしていました。ただ動線的にもっと回遊性があれば、2階の展示室のどん詰まり感がなくなったのかな。掲示物の見せ方もあとちょっと、頑張ってくれることを期待しています。

でも湖の周りって落ち着きますね。もちろん風もあって波もあるし寒いんですが、海と違い領域が分かるから地域に包まれている感覚がありますね。諏訪湖も富士五湖同様、観光やリゾートの雰囲気もあるのですが、生活が地域に深く根付いていることが大きな違いですね。住宅や学校はもちろん、エプソンの本社もありますし、高島城もありますし、路地を通れば人々の営みを感じます。

さて、せっかくだから帰りに温泉に入っていこうと、最後は片倉館へ。1928年に建てられた国指定重要文化財の温浴施設です。諏訪湖に面して、でーんと建っています。遡ること大正時代、シルクエンペラーと称された片倉財閥の当主が、ヨーロッパを視察した際に各国の農村に十分な厚生施設が整っていることに感銘を受け、上諏訪の住民の温泉、社交、娯楽、文化向上のために建てることを決めたそうです。素晴らしい地域の財産だと思います。私が入った千人風呂は、立って入れる位の深さで胸までありました。諏訪湖の湖上から夜の花火も上げてくれて、綺麗でした。

いい一日でした。

2021年

12月

03日

金

諏訪にて2

さて神長官守矢家史料館を見た後は、南側の緩い斜面を進んでいくと、ありました、ありました。藤森照信さん設計の茶室3連発。

まずはワイヤーで吊られた、空飛ぶ泥舟。

そして高さ6mの木の上につくられた、高過庵(たかすぎあん)。どちらもハシゴをかけて登り内部に入れば、諏訪盆地の街や自然を一望できる素晴らしい眺めを体験することができるでしょう。

その足元には、低過庵(ひくすぎあん)。地形の段差を利用し、屋根を持ち上げて入るようです。内部も本当に低そうです。

私はどれも中には入っていませんが、一生懸命作った銅板葺き、焼杉仕上げの外壁、やりたいことをやったことを確認しました。確認申請もいらないよう、ちゃんと10㎡未満に抑えてありました。

まあ高いだ低いだと、意外とプロポーションがああだこうだと、私が茶室をしげしげと眺めていようがいまいが、そんなこと娘たちには関係ないわけで、ああまたお父さんに変わった建築の所に連れてこられたと、だんだん慣れてきた様子。

そんなことよりいま大事なことは、諏訪は静岡と違って痛いように寒くて、土に霜が生えてチクチクしている!!と、凍った枯葉や林の中をザクザク走り回ることに夢中でした。

確かに空気が全然違うので、帰ってから一応調べてみたら、諏訪湖の標高は759m。私が住んでいる所は標高19mくらいだから、740mの標高差がありました。

なのでお昼は体を温めようと、ほうとうを食べに行くことにし、美味しくいただきました。ほうとうも良かったけど、山菜が新鮮で歯ごたえもよく大満足でした。

2021年

11月

28日

日

諏訪にて1

実は今年は本当に不幸と災難続きで、さすがにブログにもなかなか手が出ない状態でした。時々覗いて下さった方、ごめんなさい。

自分自身、今は仕方がないなと思いながらも、何とかいい方向に気分転換したいという思いがあり、ワクチンも打ったし寒くなる前に、神宿る地(と勝手に思い込み)諏訪に行ってきました。

中部横断道が先頃開通したおかげで、静岡市から諏訪までは車で2時間台で到着し、こんなに近くなったのかと本当に驚きました。

最初に訪れたのは神長官守矢史料館です。諏訪大社の神長官という役職を代々務めてきた守矢家の史料館ということで、神事などに関する数多くの古文書を収蔵しています。鎌倉幕府や武田晴信、真田昌幸の書状など、戦乱の中でも諏訪大社がこの地に連綿と在り続けてきたことが分かります。

さて、ちょっと変わったこの建築は、建築家の藤森照信さんのデビュー作です。藤森さんの実家はこの近所にあり、設計者を探しているときに声がかかったとか。ちなみに藤森は諏訪に多い姓のようですね。Google mapで諏訪を検索すると、たくさんの藤森さんが出てきます。

外壁はサワラの割板を貼ってあり、30年間張り替えることなく、いい味が出てきました。

屋根は上諏訪産の鉄平石葺き、軒先を貫く柱は諏訪地方のミネゾウの木です。本人曰く、軒が寂しいので四本柱を建てようとしたら偶然鉛筆が走って軒を突き抜けたとか。

内装は藁を混ぜた色付きモルタルで塗り上げてあるので、構造は木造かと思いきや、そこはしっかり鉄筋コンクリート造でした。

2階の収蔵庫は残念ながら非公開でしたが、金物やガラスは全て手作りで、質感や空間プロポーションの見せ方に拘りがありました。奥の壁を傾斜させてあったり、階段もわざと踊り場までにして、上半分はわざわざ機械で下ろしてつなげる設計ですからね(笑)。

外に出てから、東に見える雪をかぶった八ヶ岳の山々を眺めていると、なんとなくこの一体に分布した、縄文遺跡につながる土着性のようなものを感じました。

帰り際、何気なくパンフレットを開いてみたら、プロジェクトデータが載っていて、目が釘付けになりました。1991年竣工、鉄筋コンクリート造2階建て一部木造、延床184㎡の建築をつくるために、いくら設計監理料、外構その他を含んだっていったって、総費用が1億3千6百万円って…。

本当ですか!いや、本当なんでしょうけども!

すごいね諏訪。

2021年

10月

18日

月

遠州・横須賀

仕事で遠州横須賀を通ったので、清水邸庭園に立ち寄りました。

横須賀は小笠山の南に位置し、山と海に挟まれた東西に広がる地域。その昔、徳川家康が武田勝頼の高天神城攻略のために横須賀城を築いた、浜側の要衝です。東名高速やJRの線路とは離れていますが、現在でも歴史的町並みの保存活用が盛んなエリアでもあります。

私も今回初めて来たのですが、ちょうど高校生達の下校時間とも重なり、地域の日常生活の雰囲気も知ることができました。

この庭園を築いた清水家は、江戸時代に廻船問屋を営み、横須賀藩の御用達を務めて栄えた旧家でした。庭園には中央に湧水を取り入れた池が配置され、その廻りを散策できる回遊式の構成になっています。季節ごとの樹木を愛でながら、のんびりと和むことができそうです。

ん?廻船問屋…?と今の町並みを見たら不思議な気がしますが、実は横須賀は元々、城の西側から南側にかけて入江池や内海(潟湖)で遠州灘まで囲まれた土地でした。その汽水域を運河として利用して河口付近に湊を有し、遠州南部の陸路の交差点という特性を活かすことで、海陸の物資集散地として賑わいました。この公園の東側にも、船着き場の跡がありました。

しかし残念ながら、現在は水運の姿を見ることはできません。1704年の宝永の大地震によって地殻変動が起き、汽水域が干上がり湊の機能が低下するなど、大打撃を受けてしまったからです。この時期の藩の石高は江戸前期と比べ急激に減少しており、家臣の数も減らさずを得ないなど大変な苦労があったようです。

その後なんとか建物は復興を成し遂げ、現在まで春には三熊野神社大祭が盛大に催されるなど、地域の伝統がしっかり受け継がれています。今度は祭りの季節に訪れてみたいと思います。

2021年

8月

25日

水

静岡の水災

こんにちは。JIA機関誌に静岡の水害の記事を寄稿しました。ご一読ください。

今年7月、静岡では集中豪雨により県東部各地で水災が発生しました。熱海の土石流をはじめ、沼津や富士では広い範囲で浸水被害がありました。

富士山南麓の愛鷹山の裾野には、水を想起させる地名の湿地帯が広がっています。この地域の標高は海側の方が高いため排水が悪く、昔から幾度も水災が起きてきました。私も今回被災者への対応にあたりましたが、中には床上50cm以上の浸水が家を建ててから4回目という住宅もあり、もはや十分な修理をあきらめている様子に心を痛めました。

一方で私が住んでいる静岡市もまた、長年水災と闘ってきた街でした。地元以外の方が静岡市の雨水排水のイメージを聞かれたら、「安倍川が市街地を縦断して駿河湾に注ぐように、雨水も北から南に流れる」という答えが多いかもしれません。答えは4割正解。6割は北東の清水港の方に向かって流れる、巴川という二級河川によって排水されていきます。

静岡市の地形は、西側の旧静岡地区と東側の旧清水地区が、駿河湾に面した日本平の丘陵を中央で抱きかかえるように結ばれています。中心市街地の中で一番標高が高い場所が駿府城の辺り(約25m)であり、そこから北東に広がる地域は、ダラダラと緩く下りながら日本平の北麓を廻って清水港に至る地形になっています。

いくつかの支流が集まる巴川は、全長18kmに対して高低差が6mしかない超緩勾配であり、曲がりも多く、流域面積に対して十分な川幅もなかったため、豪雨のたびに洪水をおこしてきました。そこで、今から45年前から巴川総合治水対策事業が行われ、川の拡幅や、上流域における広大な麻機遊水地の整備、分流堰から日本平西麓を通って駿河湾に至る大谷川放水路の開通により、浸水被害が小さくなってまいりました。

近年の豪雨を目の当たりにすると、まだまだ完璧とは言えませんが、静岡市にいらした折には、治水土木の仕事も見てみてはいかがでしょうか。

一級建築士事務所 八木紀彰建築設計事務所 / YAGI NORIAKI ARCHITECT STUDIO

一級建築士事務所 八木紀彰建築設計事務所 / YAGI NORIAKI ARCHITECT STUDIO